- PROJECTION (psychanalyse)

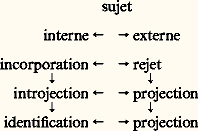

- PROJECTION (psychanalyse)Dans la doctrine psychanalytique, la projection est un mécanisme de défense inconscient par lequel le sujet projette sur autrui les craintes et les désirs qu’il ressent comme interdits et dont la représentation consciente serait chargée d’angoisse ou de culpabilité; elle participe à la constitution des phobies dans la névrose et du délire dans la psychose.Le concept dans l’œuvre de FreudAux deux mécanismes de défense qu’il avait décrits en 1894, à savoir la conversion (transposition de l’affect désagréable sur le registre somatique, chez l’hystérique) et le déplacement (qui fait qu’une représentation intense, chez l’obsessionnel, est remplacée par une autre plus neutre, en vertu d’un lien associatif), Freud ajoute en 1896 la projection paranoïaque, par laquelle le sujet, au cours d’un délire de persécution, projette sur autrui la représentation, laquelle reste alors liée à son affect («Nouvelles Remarques sur les psychonévroses de défense»): Frau P. projette sur le voisinage les reproches qu’elle peut se faire au sujet de ses jeux sexuels infantiles avec son frère, ravivés par son mariage. Cela s’exprime par la formation d’un «symptôme défensif de méfiance vis-à-vis d’autrui: ainsi, le reproche est soustrait à la reconnaissance, tandis que la protection manque contre les reproches, qui reviennent de l’extérieur sous forme de persécution». En 1911, dans les «Remarques psychanalytiques» sur les Mémoires du Président Schreber , Freud complète l’explication pathogénique de la paranoïa: la projection est une défense contre un conflit homosexuel. Mais la projection n’appartient pas seulement au délire; elle est aussi à l’œuvre dans la névrose. À propos du cas Dora, Freud montre que sa patiente utilise, outre les mécanismes hystériques de conversion, ceux de la projection. Il s’agit, d’une part, d’une projection délirante: dans son conflit avec son père, Dora est poussée par un intérêt homosexuel sous-jacent pour la maîtresse de celui-ci; les accusations qu’elle lui lance ne sont que des auto-reproches inversés. D’autre part, elle présente des symptômes d’une projection purement hystérique, c’est-à-dire projetée sur le corps. En 1915, dans l’article de la Métapsychologie intitulé «L’Inconscient», Freud précise le rôle de la projection dans la phobie. Celle-ci serait finalement une véritable «projection» dans le réel du danger pulsionnel: «Le moi se comporte comme si le danger de développement de l’angoisse ne venait pas de la pulsion, mais de la perception, et peut donc réagir contre ce danger extérieur par les tentatives de fuite des évitements phobiques.» La projection, qui est ici complémentaire du déplacement, n’est cependant pas réductible à ce dernier comme le montrera Freud dans Inhibition, symptôme et angoisse (1926): elle ne serait pas responsable de la localisation de l’angoisse dans le monde extérieur, mais agirait, avant le déplacement, dans la constitution de l’image qui va devenir dangereuse. Elle est, par exemple, à l’origine de la transformation du père castrateur en l’image d’un animal terrifiant, «image où se trouvent objectivés les avatars d’un vécu corporel énigmatique au moment de l’accession de l’enfant à la situation œdipienne. D’où ce mélange, si caractéristique de l’hystérie d’angoisse, de projections et de déplacements, qu’on ne rencontre pas dans le syndrome paranoïaque» (Sami Ali, De la projection ). Mécanisme de défense pathologique, la projection se rencontre encore dans les constructions mythologiques et l’animisme. Dans Totem et Tabou (1913), Freud montre le primitif projetant dans le monde extérieur ce qu’il ressent comme terrifiant ou intolérable. L’adulte occidental fait de même dans la superstition et dans beaucoup de ses croyances religieuses. Mais même dans les cas les plus «normaux», la projection est toujours aux yeux de Freud une défense, une attribution à l’autre, personne ou chose, de qualités, de sentiments, de désirs que le sujet refuse et méconnaît en lui-même. En aucun cas elle n’est simple assimilation de l’autre à soi, ce qui correspondrait à l’identification, avec laquelle la confusion doit être évitée. Lorsqu’on dit que les Anciens «projetaient» sur les forces de la nature les qualités et les passions humaines, «Freud, lui, et c’est là son apport majeur, tient qu’une telle assimilation trouve son principe et sa fin dans une méconnaissance : les «démons», les «revenants» incarneraient les mauvais désirs inconscients» (J. Laplanche et J.-B. Pontalis).Projection et identificationLa projection est aussi un mécanisme fondamental du développement de la personnalité de l’enfant; elle est, en effet, le mouvement inverse, symétrique et complémentaire de l’identification, car s’identifier, c’est non seulement intérioriser l’image d’autrui, mais aussi projeter sa propre image sur celle du modèle. À l’origine, au stade oral primitif, c’est l’incorporation qui s’oppose au rejet. À cette phase de narcissisme primaire, la distinction n’est pas encore faite entre le sujet et l’objet. C’est seulement lorsque se construisent les représentations de soi et de l’objet qu’apparaissent l’introjection et son inverse, la projection. Lorsque la distinction sujet-objet est nettement acquise, on peut parler d’identification et de projection normale. Le schéma suivant indique que cette évolution symétrique passe par trois niveaux successifs, dont seul le troisième correspond à la normalité adulte:

En cas de régression (névrose narcissique) apparaissent les mécanismes les plus primitifs: introjection, dans la mélancolie (S. Nacht); projection, dans le délire et la schizophrénie. On a pu remarquer au passage la lacune sémantique qui fait que le même terme de projection définit à la fois un mécanisme projectif de l’activité psychique normale et un mécanisme projectif délirant très régressif correspondant à son inverse, l’introjection: cette projection pathologique devrait pouvoir être distinguée de l’autre par un qualificatif comme le font H. B. English et A. C. English qui l’appellent disowning projection , mettant ainsi l’accent sur le refus d’appropriation et sur l’effraction des limites qui séparent normalement le sujet du monde extérieur.La projection apparaît donc comme un élément essentiel dans la connaissance d’autrui. On a pu parler à ce propos de «dialogue de sourds» dans la mesure où le sujet ne fait, par elle, que prêter à l’autre les désirs, les sentiments, les craintes qui l’animent. La véritable communication interpersonnelle se trouve alors empêchée. Mais est-il possible d’appréhender la réalité extérieure autrement que par cette saisie subjective et projective? L. Bellak a bien montré comment cette déformation perceptuelle grève le développement de la connaissance et du savoir humain, qui ne peut s’affranchir de cette méconnaissance fondamentale, de cette nécessaire distorsion.Dans les relations entre l’enfant et ses parents, la projection est constamment à l’œuvre: pour le premier, dans l’image qu’il se crée de son père et de sa mère, et pour les seconds, qui se projettent sur leur enfant dans l’idée qu’ils se font de sa place, de ses rôle et statut dans la famille, ainsi que l’avenir qu’ils lui souhaitent. Associée à l’identification, la projection participe donc à la formation du moi idéal, puis du surmoi œdipien, en référence à un idéal du moi à la fois infantile et parental. On retrouve le même mécanisme dans les relations sociales, les inférieurs se projetant sur leurs supérieurs, et réciproquement, selon la dialectique connue du maître et de l’esclave, laquelle est inséparable, d’ailleurs, d’une agressivité qui reste le fondement habituel du mécanisme projectif. De même dans le phénomène du «bouc émissaire», tout un groupe (racisme, nazisme) projette son agressivité sur un autre groupe, ou sur un individu, se libérant ainsi de sa propre angoisse et de sa culpabilité.Projection et image du corpsSi la projection consiste bien, au sens freudien, à rejeter à l’extérieur de soi ce qu’on refuse d’y reconnaître à l’intérieur, elle pose le problème des relations entre perceptions internes et externes, lequel est dominé par celui de l’image du corps considéré à la fois comme la limite entre le «dedans» et le «dehors» et comme objet libidinal narcissique (P. Schilder). On peut donc dire que toute projection passe du réel à l’imaginaire par un mouvement dialectique dont la description reposerait sur une théorie de l’image du corps. Cette théorie a été esquissée par Sami Ali dans son ouvrage De la projection . Il y montre que «le corps propre apparaît comme un pouvoir primordial de projection dont les effets structurants sont décelables dans le domaine de la perception et de la mémoire, au niveau conscient et inconscient de l’inscription des événements». Ainsi, à l’inverse des tentatives analogues de L. Bellak ou de D. Rapaport, le concept analytique de projection peut être étendu à de nombreux processus perceptifs sans perdre son sens primitif (bipartition du sujet et rejet sur l’autre de la partie de soi refusée). La construction du réel comme de l’imaginaire se fait, en effet, par une constante projection, méconnue par le sujet, de sa propre image, ou plus exactement de ce qu’il se refuse d’y voir. Cela est vrai non seulement du délire de persécution et du racisme mais aussi de la création artistique, comme l’exprime fort bien Borges: «Un homme fait le projet de dessiner le Monde. Les années passent: il peuple une surface d’images de provinces, de royaumes, de montagnes, de golfes, de navires, d’îles, de poissons, de maisons, d’instruments, d’astres, de chevaux, de gens. Peu avant sa mort, il s’aperçoit que ce patient labyrinthe de formes n’est rien d’autre que son portrait» (L’Auteur et autres textes ).

En cas de régression (névrose narcissique) apparaissent les mécanismes les plus primitifs: introjection, dans la mélancolie (S. Nacht); projection, dans le délire et la schizophrénie. On a pu remarquer au passage la lacune sémantique qui fait que le même terme de projection définit à la fois un mécanisme projectif de l’activité psychique normale et un mécanisme projectif délirant très régressif correspondant à son inverse, l’introjection: cette projection pathologique devrait pouvoir être distinguée de l’autre par un qualificatif comme le font H. B. English et A. C. English qui l’appellent disowning projection , mettant ainsi l’accent sur le refus d’appropriation et sur l’effraction des limites qui séparent normalement le sujet du monde extérieur.La projection apparaît donc comme un élément essentiel dans la connaissance d’autrui. On a pu parler à ce propos de «dialogue de sourds» dans la mesure où le sujet ne fait, par elle, que prêter à l’autre les désirs, les sentiments, les craintes qui l’animent. La véritable communication interpersonnelle se trouve alors empêchée. Mais est-il possible d’appréhender la réalité extérieure autrement que par cette saisie subjective et projective? L. Bellak a bien montré comment cette déformation perceptuelle grève le développement de la connaissance et du savoir humain, qui ne peut s’affranchir de cette méconnaissance fondamentale, de cette nécessaire distorsion.Dans les relations entre l’enfant et ses parents, la projection est constamment à l’œuvre: pour le premier, dans l’image qu’il se crée de son père et de sa mère, et pour les seconds, qui se projettent sur leur enfant dans l’idée qu’ils se font de sa place, de ses rôle et statut dans la famille, ainsi que l’avenir qu’ils lui souhaitent. Associée à l’identification, la projection participe donc à la formation du moi idéal, puis du surmoi œdipien, en référence à un idéal du moi à la fois infantile et parental. On retrouve le même mécanisme dans les relations sociales, les inférieurs se projetant sur leurs supérieurs, et réciproquement, selon la dialectique connue du maître et de l’esclave, laquelle est inséparable, d’ailleurs, d’une agressivité qui reste le fondement habituel du mécanisme projectif. De même dans le phénomène du «bouc émissaire», tout un groupe (racisme, nazisme) projette son agressivité sur un autre groupe, ou sur un individu, se libérant ainsi de sa propre angoisse et de sa culpabilité.Projection et image du corpsSi la projection consiste bien, au sens freudien, à rejeter à l’extérieur de soi ce qu’on refuse d’y reconnaître à l’intérieur, elle pose le problème des relations entre perceptions internes et externes, lequel est dominé par celui de l’image du corps considéré à la fois comme la limite entre le «dedans» et le «dehors» et comme objet libidinal narcissique (P. Schilder). On peut donc dire que toute projection passe du réel à l’imaginaire par un mouvement dialectique dont la description reposerait sur une théorie de l’image du corps. Cette théorie a été esquissée par Sami Ali dans son ouvrage De la projection . Il y montre que «le corps propre apparaît comme un pouvoir primordial de projection dont les effets structurants sont décelables dans le domaine de la perception et de la mémoire, au niveau conscient et inconscient de l’inscription des événements». Ainsi, à l’inverse des tentatives analogues de L. Bellak ou de D. Rapaport, le concept analytique de projection peut être étendu à de nombreux processus perceptifs sans perdre son sens primitif (bipartition du sujet et rejet sur l’autre de la partie de soi refusée). La construction du réel comme de l’imaginaire se fait, en effet, par une constante projection, méconnue par le sujet, de sa propre image, ou plus exactement de ce qu’il se refuse d’y voir. Cela est vrai non seulement du délire de persécution et du racisme mais aussi de la création artistique, comme l’exprime fort bien Borges: «Un homme fait le projet de dessiner le Monde. Les années passent: il peuple une surface d’images de provinces, de royaumes, de montagnes, de golfes, de navires, d’îles, de poissons, de maisons, d’instruments, d’astres, de chevaux, de gens. Peu avant sa mort, il s’aperçoit que ce patient labyrinthe de formes n’est rien d’autre que son portrait» (L’Auteur et autres textes ).

Encyclopédie Universelle. 2012.